Installation view of Hyogo Prefectural Museum of Art.

Installation view of Hyogo Prefectural Museum of Art.

Installation view of Hyogo Prefectural Museum of Art.

Installation view of Hyogo Prefectural Museum of Art.

Installation view of Hyogo Prefectural Museum of Art.

深い突起

流れるように自在に走るネオン管が、やわらかな光をまとっている。設置された高さは人が立っている時の視線に近く、目に入る形態以上の情報はすぐに読み取ることができない。この度、当館所蔵のアルベルト・ジャコメッティ作《石碑Ⅰ》と並べて展示している《Untitled (SteleⅠ)》は、一見するだけではその全貌を現してくれないだろう。だが身をかがめ、ガラスの上に乗っているネオン管を下から覗くと、実は《石碑Ⅰ》のデータ、つまり、作者名・作品名・制作年・材質・サイズを文字化したものだということが分かる。するとこの場には、姿は違えど同じ情報を示すふたつの作品が並んでいることになるのだ。このように国谷の作品には、鑑賞者が自ら動くことによって目には見えていないものが引きだされるという仕掛けが潜んでいる。国谷がモチーフとするのは、鏡や砂時計、風船、ネオン、線香など身近なものである。それらの性質に目を向けてみよう。鏡は像を映しだし、風船は膨らみ、線香は燃えて灰になる。像を映すには、ものを膨らませるには、燃焼の材料には・・・このように固有の作用を順にさかのぼっていくと、浮かびあがってくるのは光と空気という要素だ。植物の光合成にも、人体でのビタミンD生成や活動範囲を劇的に拡大するものとしても、無くてはならない光。そして、生命活動の源である空気。呼吸は酸素から二酸化炭素へとガス交換をすることでエネルギーを獲得している。常に変化を起こし生成を繰り返しているこれらの現象は、あまりにも自然なために私たちの意識をたやすく通り過ぎてしまう。しかし国谷は、それを丁寧にすくいあげ作品として提示するのだ。機械による生産品を規則的に配する国谷の作品が、どこか生きものを連想させる温かさを帯びているのは、こうした理由からかもしれない。このように、ものそのものの姿だけでなくそれが含む情報にも働きかけるという点では、椅子と椅子の写真、そして辞書の椅子の項目を拡大印刷して並べたジョセフ・コスースの作品を思わせるが、国谷の作品は加えて視覚的な魅力を具えている。

シンプルな加工によってもの本来の詩的な側面が強調され、えもいわれぬ鑑賞体験をもたらすのだ。さらに、国谷作品がはらむ、鑑賞者を積極的に関わるよう誘い、ただ見るだけでなく場に入りこむことで身をもってその全体像に触れさせる仕掛けについても述べておきたい。それは結果として、鑑賞者の参加を作品が完成する最後のピースとする。この点において《Handout》は秀逸だ。この作品は、読み終えた本のページを一枚ずつ切り離し、路上を行き交う人々に配ることから始まる。ばらばらに解体された本(=物語)は、配布している国谷を基点に、ページを受け取った人それぞれの進む方へと広がっていくことになる。それは文字通り、一冊の本が広まっていく現象だ。ある人は、受け取った断片的な文章のその先を想像するかもしれない。またある人は、紙飛行機に折って飛ばすかもしれない。国谷の手を離れた時点で、その先の物語は可能性の渦の中へと消えていく。そして国谷は全てのページを配布し終わると、最後に残った本の表紙の内側に記録映像を映しだした。国谷が読んだ物語は拡散と収束という過程の中で姿を変えて、また始まりの場所へと戻ってきたのである。このような場の概念は、代表作である《Spaceless Spaces》のシリーズでも強く意識されている。2003年の水戸芸術館の展示で国谷は、比較的小さな展示室の中心に青いネオン管を円形に吊るし、またその一部を開くことで鑑賞者が円の内側に入ることができるようにした。この展示室では作品を近くから鑑賞することになり、空間の隅々まで充満した光は鑑賞者にある種の圧迫感さえもたらす。しかしそこから円の内部に入ると、視点は一転して光のゆく先を追うことになり、光と鑑賞者の関係性に変化が生まれるのだ。場にぴったりと呼応した作品の配置は、ドナルド・ジャッドによる金属製の立方体を思わせるが、その合理主義的かつ理性的、ゆえに冷たい印象を与えてしまうような性質と国谷の作品とは異なっている。それは国谷が、息を吹き込むことでネオン管を球を連ねたような形へと仕上げていることにあり、その内部を通る光はガラスの歪みに反射して微細に揺れるように見えるのである。

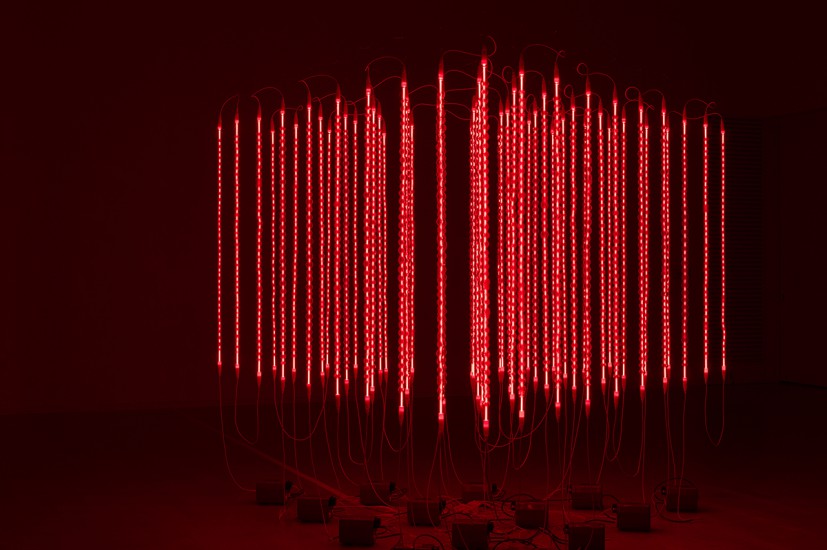

この度の《Spaceless Spaces (Deep Projection)》の会場となったアトリエ1は、幅・奥行き約13m、高さ7.7mの直方体の形をしている。その中央に国谷は、ネオン管55本でできたきた一辺が3.2m、高さ1.5mの三角柱を吊りさげた。このシリーズにとっては新たな試みとして三角柱の内部もネオン管で埋めており、その結果、構造体としての強度を増している。鑑賞者は三角柱の周囲を巡り、それぞれの線、角、面に対峙することになるだろう。直方体の構造を背後に感じながら、無数に重なり合う大きな光のヴォリュームが身体へと訴えかけてくるのを直に受けとめるのである。それは、普段は見過ごされていた光を、赤い色と収斂によって実体化させようとする試みに他ならない。ここでちょっと視点を変えてみてもらいたい。1階にあるアトリエ1から浮上して、2階、3階をぐんぐんと過ぎ、美術館の上空へと上がってみよう。そこから建物全体を見下ろしてみた時、その北東角で大きな赤い三角柱が光っていないだろうか。それは、どっしりと打ちこまれた楔のように、巨大な建物の一角に深く入りこんでいるのである。

兵庫県立美術館 学芸員 小野尚子

Spaceless Spaces (Deep Projection)

, 2015.息、ガラス、ネオン、変圧器、コード

サイズ可変.